半胱氨酸与酪氨酸自由基之间的质子/电子传递反应是许多酶催化过程的重要一步,其微观反应机理一直困扰着学术界。我院陈效华副教授研究小组(孙维超、代虹镜、肖栋、张艳芳和秦鑫)与山东大学刘永军教授合作,发现在特定的蛋白质环境中水分子的存在能够促进半胱氨酸到酪氨酸自由基之间的电子空穴传递,其反应机理是一种特殊的水促进双质子耦合电子转移机制(Double Proton Coupled Electron Transfer, dPCET)。这一研究成果发表于最近一期的《美国化学会志》上(J. Am. Chem. Soc. 2014, 136(2), 4515-4524)。

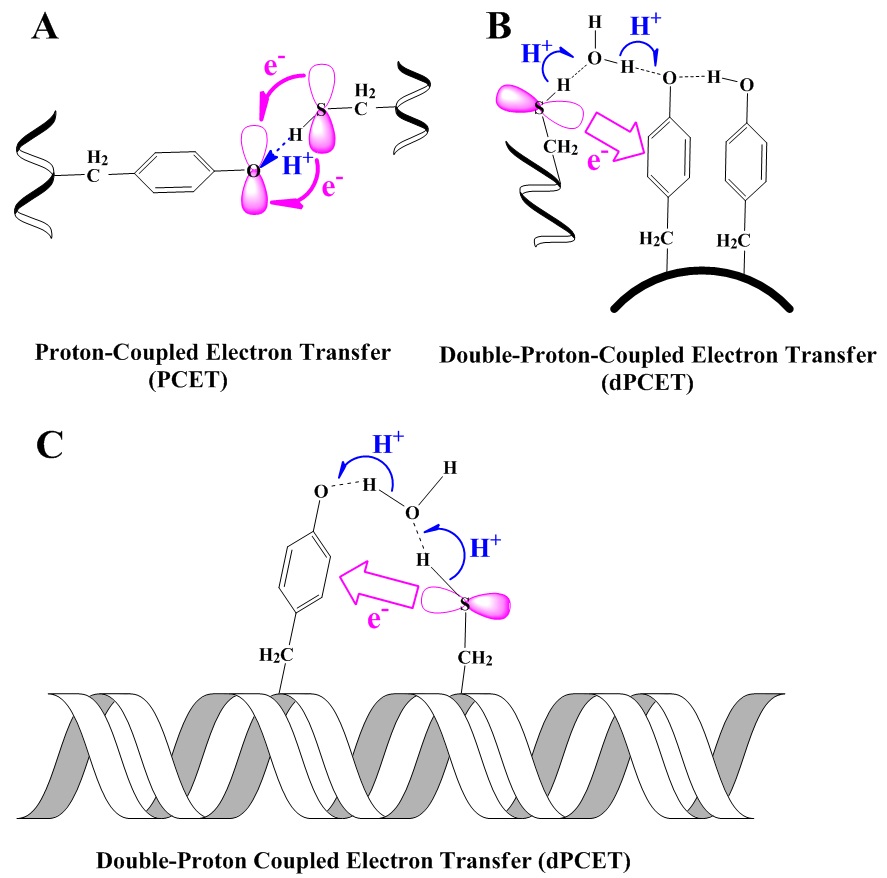

该研究小组首先进行了大量的蛋白质晶体结构的分析,尽可能地找出相邻的酪氨酸和半胱氨酸在蛋白质中的空间相对位置,明确蛋白质微观结构对二者反应的影响。当这两个相邻氨基酸分别位于不同肽链时,容易发现传统的质子耦合电子转移反应(PCET);然而,出乎意料的是当二者位于同一个阿尔法螺旋结构时,它们之间的直接反应很难发生,有趣的是,水分子的存在能够促进二者之间发生双质子耦合电子传递反应(dPCET),中间水分子主要起到两个主要作用:一是通过两个分子间氢键连结电子的受体和给体,同时也提供了质子传递的通道;二是加强了硫原子的孤对电子轨道和苯酚的π轨道的耦合,为电子传递提供通道。这一发现(dPCET)可以很好地解释第一类核糖核苷酸还原酶中的长程电子传递中的关键一步Cys439和Tyr730•之间的反应,对深入了解复杂蛋白质电子传递的微观机理具有重要意义。

陈效华副教授简介:陈效华博士于2009年6月在山东大学获得理学博士学位,同年7月作为引进人才加盟重庆大学化学化工学院,2011年晋升为副教授。主要从事生物分子和酶燃料电池电子传输机理的研究,在生物体系密切相关的电荷传输(包括电子转移,空穴迁移、质子传递)机理方面开展了系统性的研究工作,以第一作者或通讯作者在J. Am. Chem. Soc. (2篇),J. Phys. Chem. Lett. (1篇),J. Phys. Chem. C&B (4篇), ChemPhysChem (1篇)等国际化学主流刊物上发表相关论文10余篇。参加工作以来,作为项目负责人获得2项国家自然基金(编号21003162和21273291)和1项教育部博士点基金资助。

文章链接:

http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ja406340z